職人 上林 博之

有限会社勝美商店/京都染元しょうび苑 CEO/Artisan 上林博之 (Kambayashi Hiroyuki) 1971年京都生まれ。 幼い頃から家業の染色工房で手伝いをしながら育つ。数年間の修行を経て20歳で東京のアパレルメーカーに約3年間勤務。京都に戻り、ろうけつ染めの技術をさらに深め、現在は、国内外より高い評価を得ている。 博之は、ろうけつ染めの技法を現代ファッションやモダンなライフスタイルのテキスタイルに融合させることで染色の可能性を拡大し、独自のスタイルを確立しました。博之のもと、SHOBIENは7カ国に販路を拡大し、世界的に高い評価を得ています。 現在、博之はろうけつ染めの壁紙開発に取り組み、更なる事業拡大を目指しています。創業者勝美から受け継いだ職人の精神を継承し、ろうけつ染めの美しさを未来へと継承していくため、技術を磨き続けています。

会社概要

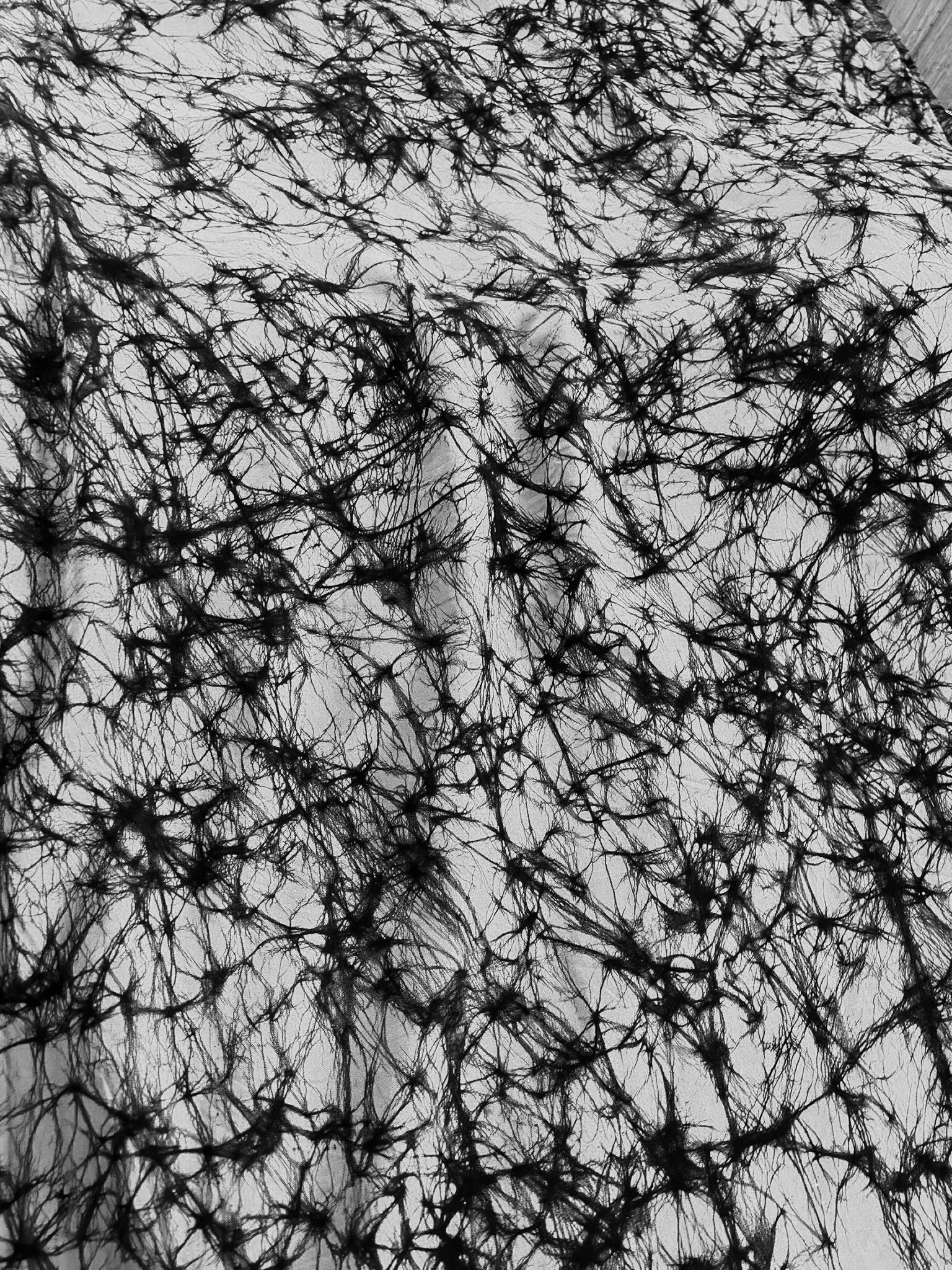

2代目職人/CEO 上林博之 私たちの工房は、 1200年以上の歴史を持つろうけつ染めの技術を京都で継承し、上桂に工房を独立しました。 家族の歴史 父は京都の染工房で修行を積み、その技術を習得した後、京都の上桂に工房を設立しました。そして、私たちは60年以上もの間、京都上桂で京染、ろうけつ染めの技術を継承してきました。 (左:京都染元しょうび苑創設者 上林勝美) 上桂の歴史 8世紀、大陸からの渡来人である秦氏は嵐山から用水路を掘りました。彼らの技術によって、この地域は貴族の邸宅となり、農業、染色、酒造りが盛んになりました。ろうけつ染めも同時期に大陸から伝わり、この地域を代表する工芸品の一つとなりました。 ろうけつ染めの特徴 防染の蝋 蝋は約140-160℃で溶けます。この熱い蝋を布地に刷毛で塗ると、布地に染み込んですぐに固まり、染料が付着するのを防ぎます。 ろうけつ染めのひび割れ 布を優しく揉んだり曲げたりすることで、蝋に小さなひび割れを作ります。そのひび割れから染料が染み出し、稲妻のような繊細な線「ひびわれ」や「蝋吹雪」が生まれます。一枚一枚の作品に、柔らかな曲線とひび割れ模様が織りなす、二度と繰り返されることのない、唯一無二の模様が生まれます。 伝統を次の世代へ 創業から63年を経た現在も、京都の染織の歴史の中で、私たちの工房は「若い」工房とみなされています。現在、ろうけつ染めを続けている工房はほんの一握りで、京都で広幅の生地を染めることができるのは私たちの工房だけです。私たちは、100年後にもこの工芸を守り、その美しさを伝えるにはどうすればよいかを常に考えています。蝋、染料、そして手作業で生み出されるひび割れが織りなす静かな魔法が、未来の世代にも受け継がれていくように。 ミッション 臈纈染の伝統を受け継ぎ、未来を共創する。 不完全である美しさを臈纈染が教えてくれた。 臈纈染の最大の特徴は、ひび割れ模様。 天平時代より伝わる伝統染色技法 ”臈纈染” 当時は、作品にひび割れ模様が入ると欠陥品とみなされ、ひび割れ模様のない完璧な製品のみを臈纈染として 扱っていました。染色に機械化が進み、完璧な作品は機械が作れるようになった現在、 何を持って臈纈染と言うのでしょうか。 私たちは、ひび割れ模様が生み出す不完全の美しさを臈纈染の美しさと定義しています。 臈纈染で人間らしさを表現し、この美しさを後世へと伝え、未来の美を共創します。 ビジョン Humanistic Craft /人間らしいものづくりに立ち返る。 作品に現れる人間らしい一面に人は心を動かされ、作品をより深く感じることができます。 人の手で作られたからこその味わい。人の手だから生まれた偶然の模様。自然と共存する中で生まれる価値観。 機械化が進み失われた人間らしさ。全てが完璧に作られた社会。好きいる隙間もないような空間。人間よりAI。 現代社会を生きる中に少しでも人間らしさのある作品に触れることで心を動かされ、豊かになります。 心に人間らしい彩を創るものづくりを私たちは伝え続けます。

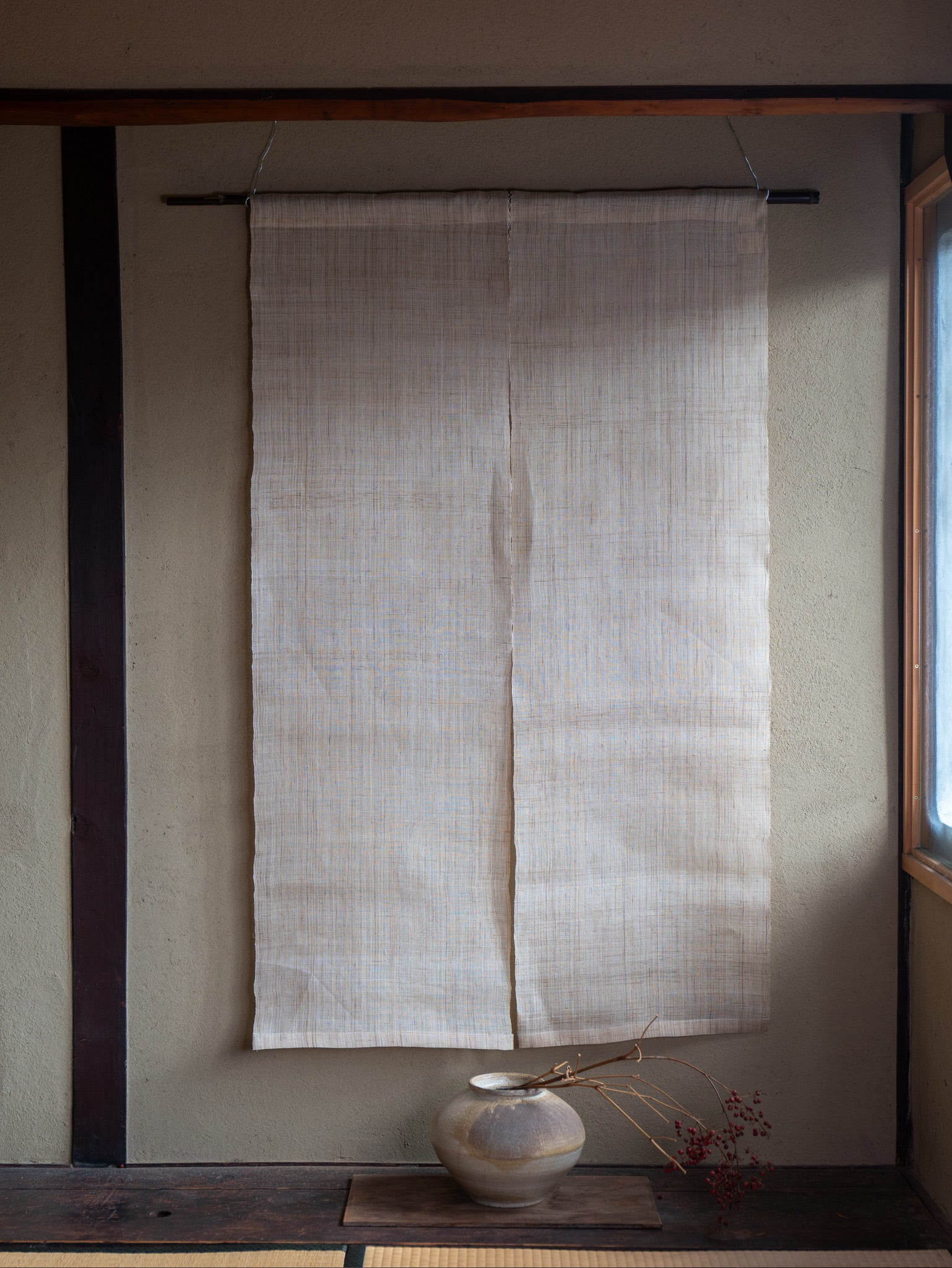

ろうけつ染めのれんの製作工程

工程1 柄合わせ・下書き 等倍サイズのデザインに青花ペンと呼ばれる専用のペンで生地に下書きをします。この際、生地とデザインが少しでもズレると染色後の柄に大きなズレを生じさせます。そのため、デザイン画と生地が動かないよう、慎重にデザイン画を配置し、針とテープで固定し、生地にデザインを下書きします。単純な作業に見えますが、ここでの少しのズレが完成に大きく響くため、慎重にかつ繊細に作業を行う必要性があります。 工程2 蝋描き 工程①で下書きをした生地に140度から160度(気温、湿度によって変化)まで熱した蝋を筆を使用し、下書き通りに蝋を生地に染み込ませていきます。蝋は、防染の役割をするため、蝋の付いた部分は、工程③の染めによって染まることなく柄を作ります。蝋は、温度変化に弱く、一筆描くとすぐに冷え固まり、生地に染み込みづらくなるため、鍋にある蝋に筆を浸し、適切な温度まで戻し、再度筆を使用します。通常の絵の具用の筆では、高温に耐えきれず、臈纈染専用の筆を使用しています。 工程③ 手染め 工程②で蝋描きの終えた生地を染色液におよそ20分浸します。この際、井戸から汲み上げた京都の地下水を使用して一年を通して同じ水温で染色を行います。また、染色用蝋の融点は約60度なので、すでに生地に染み込んだ蝋は固まり、さらに18度染色液に浸すことで、蝋は固まり、固まった蝋を手で砕くことによって、蝋にひび割れが生じ、亀裂の隙間から染色液が染み込み、臈纈染の最大の特徴であるひび割れ模様が生まれます。人間の手で染色しているからこそのひび割れ模様、世界にふたつとない表情を生み出します。 工程4 蝋落とし 工程③で染色した生地を約1日ほど乾燥させたのち、沸騰させたお湯にて、生地についた蝋を落とします。生地から落ちた蝋は、水と分離し、浮かび上がるので、蝋を回収し、再度使用することができます。蝋は繰り返し使用することができるので環境への負荷が少なく、持続可能な染色方法です。 工程5 縫製 染色の工程が終わり、暖簾に縫製を行います。染め上がった生地の柄を合わせ、ミシンもしくは、手で暖簾に仕立て上げます。この際、左右の柄がずれないよう、職人がひとつひとつ柄を合わせ、縫製します。当工房では、暖簾制作の工程を職人が全て行い、製品の品質管理向上を行っております

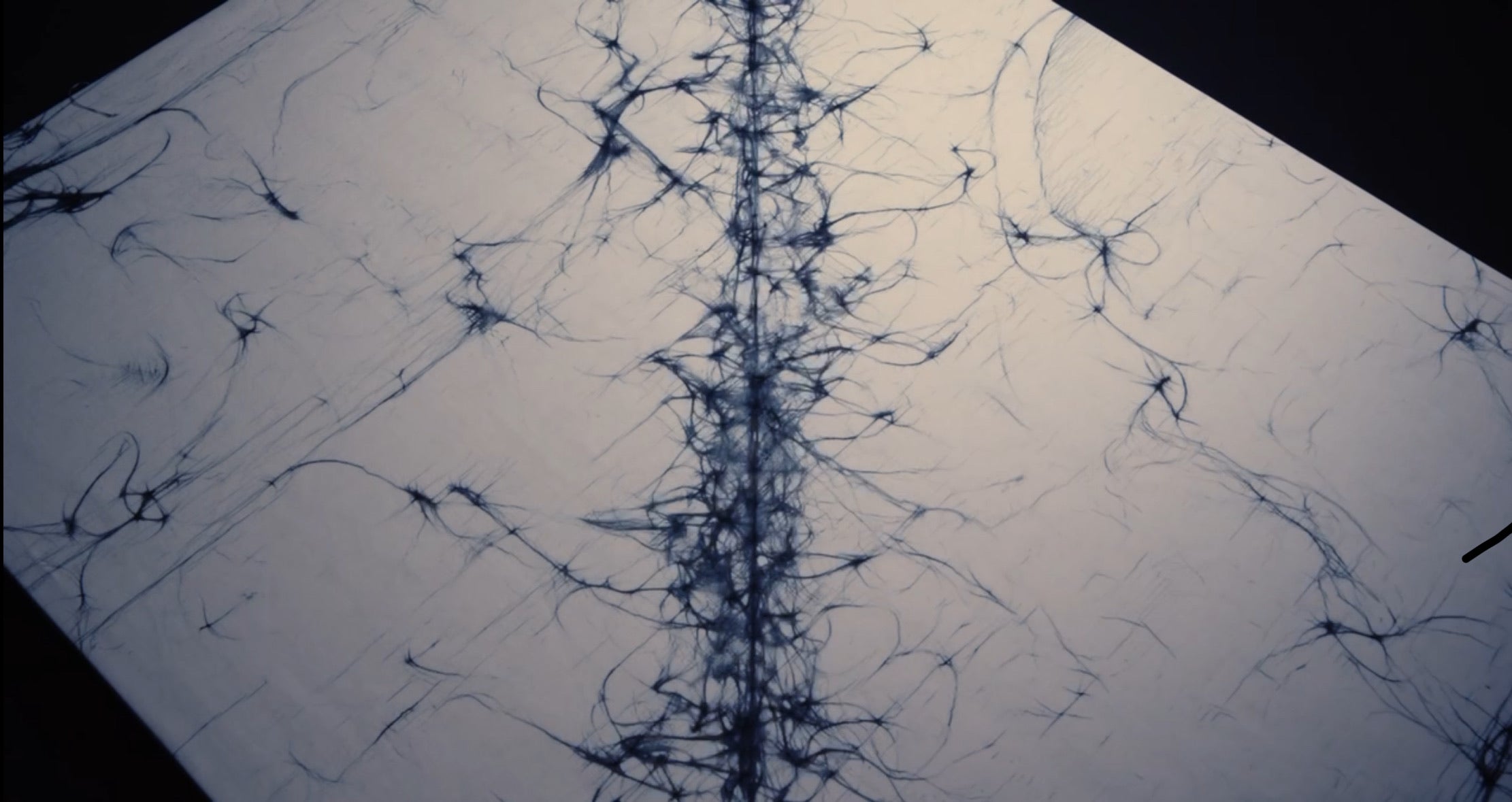

Ulla von Burandenburg × SHOBIEN KYOTO

ヴィラ九条山のレジデンスアーティスト、Ulla von Burundenburg氏とのコラボレーションによる暖簾を、ヴィラ九条山で開催されたイベントにてお披露目いたしました。 Ulla von Burundenburgは、ドイツ出身の国際的に著名な現代アーティストです。没入型のファブリック・インスタレーションと魅力的な映像作品で高く評価されています。彼女の作品は、観客にまるで劇場の舞台に足を踏み入れたかのような体験を提供します。フォン・ブランデンブルクは、心理学、伝統儀式、そして歴史的記憶を深く探求しています。現代美術と舞台芸術を融合させる革新的なアプローチは、広く評価され、ポンピドゥー・センターをはじめとする世界各国の著名な美術館で展示されています。 ヴィラ九条山:京都市山科区にあるヴィラ九条山は、フランス政府が運営するアーティスト・イン・レジデンス施設です。1992年に設立され、主にフランスから様々な分野のアーティストを数ヶ月間受け入れています。アーティストたちは日本文化にインスピレーションを得た作品を制作し、地域社会と積極的に交流しています。九条山の自然環境と調和した建築様式の施設には、アトリエとギャラリーが併設されています。ヴィラ九条山は、伝統工芸と現代アートを融合させた日仏文化交流の拠点として、国際的に高く評価されています。